![]()

歯槽膿漏

歯槽膿漏とは、歯のまわりのハグキに存在するバイ菌が、免疫系となすところの複雑な抗原抗体反応である。

これらの因果関係は案外まだまだ研究の余地があり、確定的に述べるのがはばかられる事柄も多いのだが、ようするに感染に伴う炎症である。

家庭の医学的に述べると、バイ菌の感染力がハグキの周りの免疫力を上回る事により、まずハグキ側の歯根膜という組織が破壊され始める。

ついで歯のはえぎわから、ハグキは剥がれ始める。

ついには、そのシステムが歯の根っこ側にもおよぶに至り、そこの歯根膜も根っこの表面にあるセメント質もろとも、破壊されていく。

そして骨もとけ始めるのだ。

いわゆる歯槽膿漏とは、ざっとこんなものである。

ここに出て来るバイ菌どもは、実はチンケな奴らであり、たいてい歯の周りのレベルで炎症はストップし、膠着状態になる。

もちろん、まれにアゴの骨髄炎を起こしたり、全身的にトラブルを引き起こす根性のあるのもいるが、バイ菌とウイルスの違いはあるにせよAIDSやSARSなどの凶悪な面々と比べれば、どこかの国の収容所と税務署の待合室くらいの差がある。

たとえばAIDSなど、いくら風呂に入っても治るわけはないが、歯槽膿漏など十中八九、衛生状態の改善だけで症状も大幅に改善するのだ。

ところが患者さんの中には、衛生、不衛生という概念を教えるだけでも一苦労なヒトもいる。

また、大部分の患者さんはムシ歯治療やイレバの必要に迫られて歯科医院の扉を叩くのであり、歯槽膿漏の病識をもって来院されることは少ない。

診療室にいてさえ、フェロモンとは言いがたい「香気」で、「ああ、○○さんが今、受け付けにいらっしゃった」と気づく事があるが、このヒトは忍者にはむかないだろうが、少なくとも患者には向いている。

そこで、はなはだ邪道であるが、感染症であるという現実を知ってもらう為に、いきなり抗生物質のみ与える事もある。

近年の組織移行性の高いタイプなど、一発でグラグラの歯も動かなくなったりするので、はじめて私の言葉が信用されるのだ。

苦労しているのである。

ところで、実際の歯槽膿漏治療だが、まずプラ-クコントロ-ルという概念がある。

ところで、実際の歯槽膿漏治療だが、まずプラ-クコントロ-ルという概念がある。

これは、ハグキの治療では終始、極めて重要な意味を持つが、衛生状態のレベルを免疫との兼ね合いで甘受できる、一定の水準に保つ事だと解釈してよい。

恐るべき事に、21世紀の今日でさえ日常の歯槽膿漏治療の主体は、歯についたハクソや歯石のお掃除のレベルなのだ。

さらに、お掃除の効果がイマイチだったとき、もしくは将来の補綴が必要な場合、マイナ-ながらハグキや骨に対する外科的なアプロ-チを考慮する事がある。

こう述べると、なんだか軽いノリのようだが、実際の歯槽膿漏の治療は、センセイにとっても悪戦苦闘の連続なのだ。

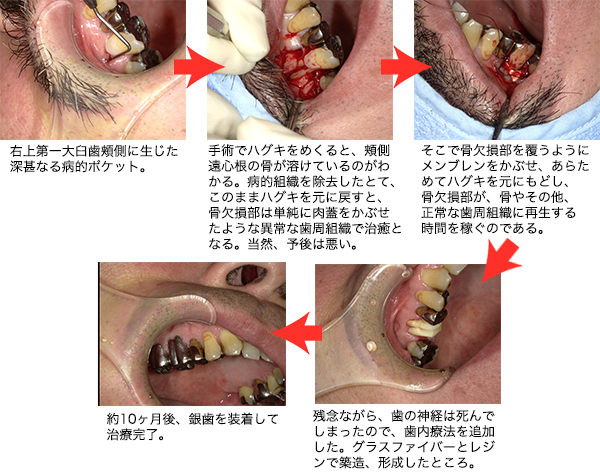

歯槽膿漏の手術例

まさに歯医者の3K(キツイキタナイカッコワルイ)である。

ここ10年あまり普及して来た再生療法(いわゆる再生医療とは違う。念の為。)も含め、使い物になりそうな数種類の治療法を、その場その場で臨機応変に組み合わせねばならないが、どの治療法もオールマイティどころではなく、必ず利点欠点がある。

ノ-テンキにとりあえず今日はこの手で、とかやっているのではないのだ。

また、歯槽膿漏治療は残存する歯が落ち着けば、それでOKではない。

歯がすでに抜け落ちた部分があるなら、その部分との兼ね合いも考えねばならない。

当然、いわゆる義歯かインプラントの応用という事になろうが、こういうカテゴリ-の治療を、歯周補綴と称する。

歯槽膿漏治療後の歯は健全な歯に比べ、どうしてもハンディ-を与えねばならないし、その後に続くメンテナンスの見通しも、立つものでなければならないので、やはり、通常の補綴とは一線を画す対処が必要なのだ。

さらに、複雑怪奇かつ、不合理ですらある、健康保険のルールに調子を合わせなければならないという、頭の痛い問題もある。

最も重要かつ、解決の難しい問題は、センセイと患者さんの長期にわたる意思疎通、つまりメンタルな問題なのだ。

このような苦労多き毎日に、ノーベル医学賞は無理だとしても、せめてノ-メル賞くらい貰えないだろうか。

歯槽膿漏の外科治療には、溶けた骨の再生というテもある。これを歯周再生治療と称する。

もちろん時と場合によるが、有力な選択肢には違いない。

株式会社ジーシーの吸収性メンブレンは、手術時、ハグキの内側に骨欠損部を覆うように縫込むことで上皮の侵入を防いで骨の再生の時間をかせいだあと、かってに溶けて、取り出す手間がいらないというものである。

62歳男性。右上第一大臼歯頬側面に深甚なる歯周ポケット。もろもろ勘案して、GC吸収性メンブレンの応用にて、歯周再生治療を実施

約10ヶ月で歯周組織の再生は成功した。残念ながら、途中で歯の神経が死んでしまい、歯内療法と歯冠補綴を追加した。

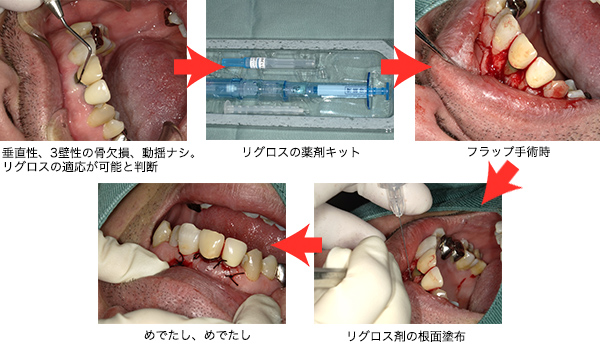

65歳男性、上顎中切歯唇側に6ミリの垂直骨欠損。科研製薬の歯周組織再生剤『リグロス』の適応をこころみた。

リグロス剤は間違いなく効果はあると思われるが、適応症が限定されることも間違いない。いずれにしろ万能の妙薬とは言い難い気がする。科研製薬さん、ごめんなさい。

リグロス剤は間違いなく効果はあると思われるが、適応症が限定されることも間違いない。いずれにしろ万能の妙薬とは言い難い気がする。科研製薬さん、ごめんなさい。

『歯周補綴の実例』

【番外編】

| before | |

|

|

| after | |

| 素敵なスマイルは、社会へのパスポ-トである | |

| before | |

|

|

| after | |

| 本来の歯槽膿漏の治療では無いが、 いわばハグキの形成外科で対応したのだ |

|

上に戻る↑